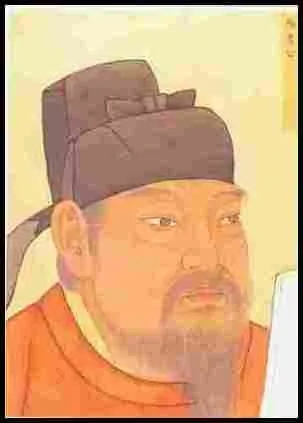

中国書道史⑥ 書道の巨匠!顔真卿の魅力に迫る

2025/02/18

書道を志す者にとって、顔真卿(がんしんけい)は前述のブログで書かせてもらった王羲之(おうぎし)とともに避けて通る事の出来ない重要な人物です。特に顔真卿は「楷書の学習において、顔真卿の書は最高の教材となる」と古くから称えられています。

顔真卿(がんしんけい、699年 - 785年)は、中国唐代を代表する書家であり、政治家としても活躍しました。彼の書は、力強く堂々とした風格で、後世の書道に大きな影響を与えました

顔真卿は、山東省琅琊郡(ろうやぐん、現在の山東省臨沂市)の名門貴族の家に生まれました。若い頃から学問に励み、進士に合格して官僚としての道を歩み始めます。

安史の乱(755年 - 763年)では、地方官として反乱軍に抵抗し、権力におもねることなく正論を主張する姿勢から、忠義の人として知られています。彼の忠義心は、書にも表れていると言われ、その力強い書風は、彼の強い意志や信念の表れと解釈されています。この時の活躍で名声を高め、後に中央政府でも重要な役職を歴任します。晩年は、政争に巻き込まれ、李希烈の反乱鎮圧のために派遣された後、暗殺されてしまいした。

代表作品

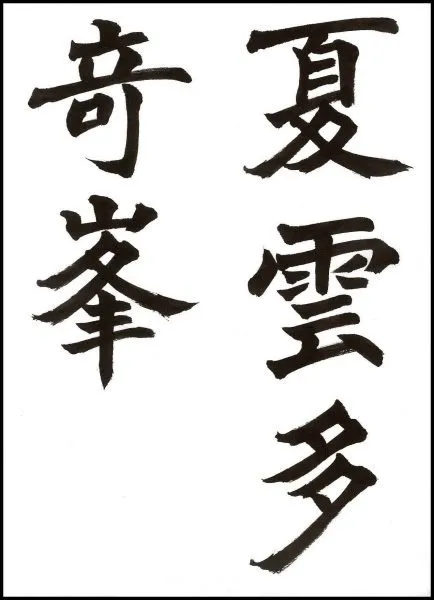

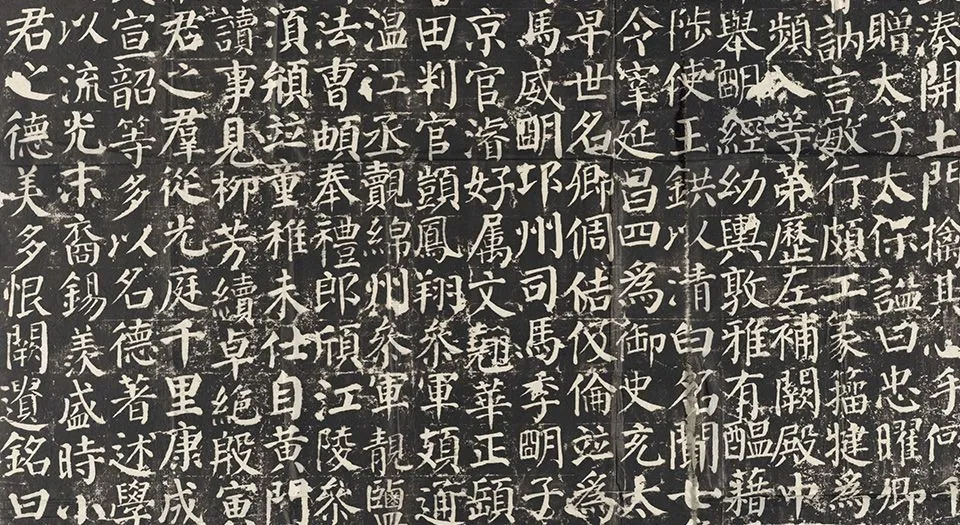

「多宝塔碑(たほうとうひ)」

「多宝塔碑」の建碑は天保11年(752年)。題額は徐浩の隷書で「大唐多宝塔感応碑」の8文字、碑文は真卿44歳のときの楷書で、碑文の初行には「大唐西京千福寺多宝仏塔感応碑文」とある。この碑は長安の千福寺に勅命により建立したもので、僧の楚金(698年 - 759年)が千福寺に多宝塔を建立した由来を記した碑である。現在は西安碑林に移されている。現存する真卿の作品の中では最も若いときのもので、後年のいわゆる「顔法」と称される風骨は未だ十分に発揮されていないが、碑字にあまり損傷がなく、旧拓もあるため楷書の手本として広く用いられている。

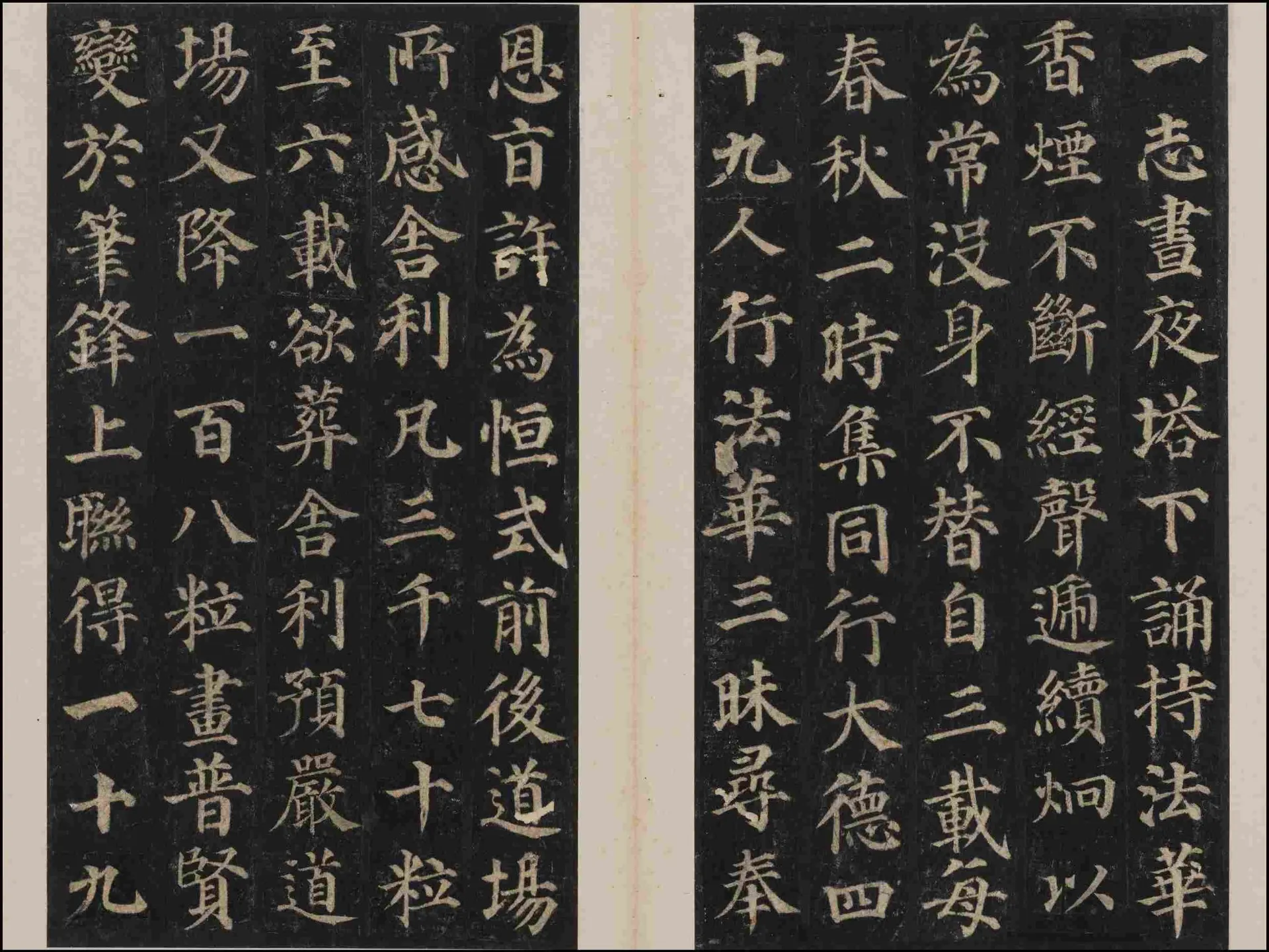

「顔勤礼碑(がんきんれいひ)」

「顔勤礼碑」の建碑は乾元2年(759年)と大暦14年(779年)の両説ある。真卿の曾祖父の顔勤礼の墓碑で、真卿の撰ならびに書の楷書碑である。碑高は268cm、幅は92cm。碑は永く土中にあったため文字が鮮明で、技巧的に洗練されて筆がよく冴えており、「顔法」を学ぶ上に最も重要な資料である。

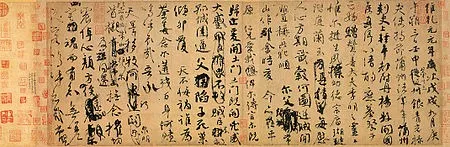

「祭姪文稿(さいてつぶんこう)」

「祭姪文稿(さいてつぶんこう)」は乾元758年に現在の山東省永済市にある普救寺記された。

安史の乱で非業の死を遂げた一族、中でも姪である顔季明を追悼するため記された弔文の原稿であり、塗りつぶされた34文字を含め259文字からなる。

「稿」の字が示すとおり弔文の原稿であり、塗りつぶしや修正などの跡が見られるが、国家に忠義を尽くした顔真卿が一族を哀悼する気持ちをも露わに記した書は中華史上屈指の名書とされ、歴代の皇帝が至宝として蔵した。現在は台北の国立故宮博物院に所蔵されている。

----------------------------------------------------------------------

國際書道藝術學院

住所 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-27-13-207

電話番号 : 03-6459-2286

----------------------------------------------------------------------