教室に通う生徒様の感想や体験談

VOICE

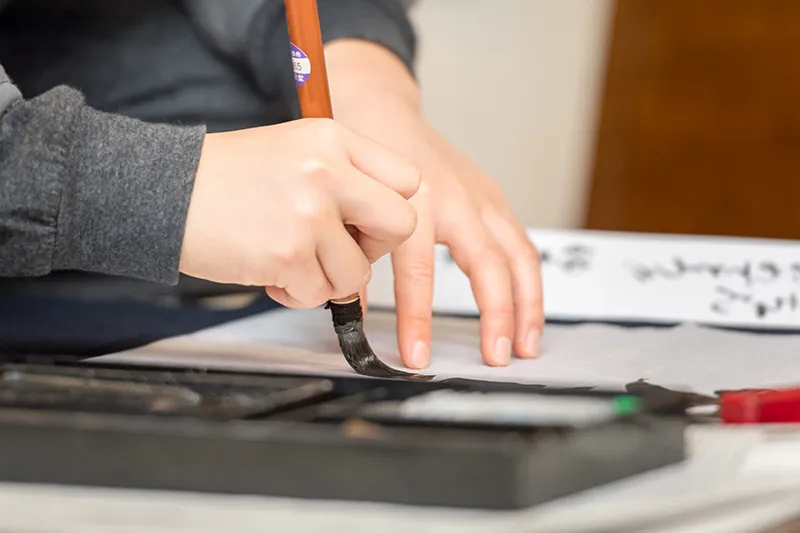

実際に教室に通われている生徒様の感想や体験談をご紹介しています。初心者の方が感じた学びの楽しさや、経験者がさらなる技術向上を実感したエピソードなど、多様な視点から教室の雰囲気や魅力をお伝えしています。また、書道を通じて得られた充実感や新たな挑戦への意欲など、生徒の皆さまのリアルな声を掲載し、教室での学びのイメージが具体的にわかる内容となっています。

「親子で書道」

東京校 榎本欣仙

「鈴木先生からホームページに載せる原稿を書いて欲しい」と言われ、「何を書こう」と悩みましたが、そう言えば、以前の検定成績発表誌の「藝樹」に息子の作文が載っていた、と思い出し、それを手に取ってみると、そこにはまだ幼稚園児だった息子のの写真と可愛らしい文章が載っていました。懐かしい…暫く懐かしいその文章を読みながら、いろんな事が思い出されてきました。私が鈴木先生と出会ったのは十数年程前だったと思います。私には4人子供がおりますが、一番下の息子が通っていた幼児教室で、鈴木先生が週1回「書の会」を開いて、主にそこに通っている母親達に書道を教えて下さっていたのがきっかけでした。

気付けばずっと子育てに追われ、ゆっくり自分の時間など取ることのなかった私達母親にとって、しばしの静かな時間でした。書の会では、半紙に書く習字だけでなく、祝儀袋の書き方や宛名の書き方、時には墨絵で年賀状を描いたり、賑やかな楽しい時間であったことが思い出されます。

幼児教室を卒業した後も書道を続けたいと思っておりました私をお誘い下さり、当時まだ4歳と9歳だった息子たちと私の三人で國際書道藝術學院に通わせていただくことになりました。当時は大人と子供は別々の部屋で、子供達は隣の部屋で教えていただいておりました。今振り返ってみると、男の子が母親と一緒に習い事ができることは、とても貴重な時間ではなかったかと思うのです。

一緒に書道教室に通わせて頂いた数年間は私達親子にとって、宝物のような時間でした。

上の息子は大学生になり寮生活をしておりますが、毎年母の日には、きれいな文字で手紙を書いて送ってくれます。それから、娘も「私も書道がやりたい」と通わせていただくようになり、親子4人で先生にお世話になり、本当に感謝しております。私は、今までは子供達と一緒に通えることが楽しくて書道を続けておりましたが、一人、また一人と子供が卒業してしまい、今はほとんど一人で通う事が多くなりました。今までは特に目標を持つわけでもなく、言われるままに検定を受けたり、言われるままに展覧会に出品する作品を書いておりましたので、何となく消極的な書であったと思われますが、これからは、もう少し積極的に書道に向かい合ってみようと思います。そして、いつか私も先生が私に与えて下さったように、書道を通して誰かに幸せを与えられたらいいな、と思うようになりました。これが今の私の目標です。

「合気と書」

東京校 佐々木修仙

「合気道が上手くなりたい」そんな想いが私の書道を始めるきっかけです。どういう事?

今回はそんなお話しを少しだけさせてください。

世の中には「道」の付くものがたくさんあります。代表的なものとしては、文化系だと「書道」「茶道」「華道」など、運動系だと「柔道」「剣道」「空手道」「合気道」などです。

そして「道」を追求している方ならこれらを習得するのに練習とはあまり言いません。なんと言うの?「稽古」と言うのですね。

古(いにしえ)を稽(かんが)えるという意味で、日本古来の伝統的な武道や芸道の修行、練習をいう言葉です。この言葉は単にくり返しを意味するのではなく、技や芸に対する自己の確立や心の問題を理念、工夫していく所に特性がみられます。そして私は、道(どう)には「静」と「動」が共通して存在していると思うのです。この使い分けがとても大事だと考えています。

さて、書道を習うとなぜ合気道が上手くなれるのかという事ですが、書道初心者の私は、鈴木先生に書全体のバランス、文字の中心、筆の方向、力の強弱などを指導いただいています。

そして合気道指導者の私は、生徒に技全体のイメージ、体の中心と重心、気の流れる方向、力まない事などを指導しています。合気道では力むといい技になりません。細部に拘ると全体の動きがぎこちなくなってしまいます。簡単に言うと丸く柔らかく、流れるように相手を捌く武道なのです。そして試合がないので、技の形を何度も繰り返し稽古します。どうでしょうか。表現方法は全く違いますが、やっていることは実に似ていますね。

これらはきっと書道だけではなく「道」全体に通じるものなのだろうと思います。異なるアプローチ方法で同じようなことを習うと、気づきが多くとても勉強になります。

という事で、私は「書道をやれば必ず合気道も上手くなる、また逆も然り」と断定し、書道の稽古に精進しています。そして自分の書が道場の看板や掛け軸になる日を妄想しながら、国際書道藝術學院の鈴木邦仙教室に楽しく参加させていただいています。

この時間を過ごすことが出来るのは、先生のご指導、教室の仲間、家族の理解があってこそです。

感恩報謝。

「好きな書体が学べる」

東京校 朝重 好仙

私が書道を始めたのは小学校低学年。近所の書道教室に通っていました。当時、小学生の習い事と言えば、習字とそろばんでしたから。6年生まで続け、その後はずっと書道からは離れていました。

2度目に始めたきっかけは、知り合いの個展を見に広尾のギャラリーに行った時でした。

そこのオーナーが書家で、その方の作品も展示されていました。

その中に、絵のような、暗号のようなかわいらしい文字がぎっしり書かれている作品がありました。

すごく魅力的でずっと見ていたくて買って帰りました。後で調べて、その文字は金文体という古い時代の書体ということが分かりました。私も書いてみたくて、当時作っていた陶芸作品に、文様として見様見真似で使っていました。そのような時に勉強を始めるきっかけがやってきました。陶芸のグループ展をやっていた会場に、書道教室の案内パンフレットが置いてあったのです。

そこに、あこがれの金文体の作品やその他様々な書体の作品が印刷されていました。ギャラリーの方に聞くと、週に一度、そこで開かれている教室だということでした。「見学に来たらどうか」と誘っていただき、「これは運命に違いない!」と早速行きました。「私もこういう字が書きたいです。教えてください。」と入会しました。そこで数年習った後、先生のご都合で教室が閉められることとなり、インターネットで探し回って見つけたのが、國際書道藝術學院でした。そこで鈴木先生のお世話になり、今に至っています。

金文体や様々な書体を書きたくて書道を始めた気持ちはずっと変わらず、早くいろいろな書体を習いたくて、検定はずっとパス。とにかく教科書を進めたい、書体を知りたいとわがままを言う私を、先生は受け入れてくださいました。あの時、違う方向の勉強の仕方を勧められたら、頑固な私はイヤになっていたかもしれません。生徒の希望に合わせた指導をしてくださる先生にとても感謝しています。自分だけみなさんと違うことをさせていただき、ご迷惑かなと思わないこともなかったのですが、自分の興味関心のままにやっていました。

今は、一通り教科書を終え、興味の暴走も終わったので、検定にも取り組んでいます。毎回、新しい文字を様々な書体で書けることの面白さを味わっています。

私は、小学校で図画工作を教えています。細字を書き始めたことで、黒板に書く文字が上手になりました。子供たちに出す課題に「文字」を取り入れることもあります。絵も字も、そのベースに「伝えたい思い」がある点では同じです。全体と部分、白と黒の関係、絵も立体も書道も、見方や考え方は同じです。全部が繋がっていることを感じながら、毎週土曜日のリフレッシュタイムとして、お教室で過ごす時間を楽しんでいます。

これからもよろしくお願いします。

教え方が他教室と違うと感じたので今でも通ってます!

鈴木先生の教え方が他と違うなと感じました。

他の教室にも体験に行きましたが、分からないものをそのまま帰るのはもったいないと言って頂き、丁寧に1から教えて下さいました。

その姿勢や教え方が他教室と違うと感じたので今でも通ってます!

通うのに融通が利くので助かっています!

私は専業主婦なのですが、家事など家の都合との兼ね合いを見ながらでも、通えているのですごくありがたいです。

他では融通が利かないことが多く諦めていたので助かってます!

昔書道教室に通っていた頃の気持ちが思い出せました!

昔書道教室に通っていた頃の気持ちが思い出せました!

年を重ねるにつれて離れていましたが再び國際書道藝術學院に通って感覚が懐かしくなり、日々が充実してるので、これからも通うと思います!

会社出勤前や会社帰りに寄れるのですごく助かりました。

僕はテレビで書道している芸能人を見て、ちょっと、『東京 書道教室』で検索してみたら会社の通勤途中にあったので無料体験に行きました。

会社出勤前や会社帰りに寄れるのですごく助かりますし、時間の融通が利くのも決めた理由です。